ビジネス

瀬戸内の魚と米のマリアージュ!? 海と陸と人をつないで新たな価値を生む元漁師(2/5)

課題解決への一歩は 売れない魚の加工業

── 未来に向けてあえて漁師を辞めたとお聞きしました。どんなことからはじめたんでしょうか?

山崎

漁師の儲けを増やすために、売り物扱いされない低利用魚の価値を上げようと思いました。加工場をつくり、低利用魚を練り物の素材として活用するんです。僕が安価な魚を大量に買い取ることで、市場の供給量を削減し、需要過多になるような取り組みですね。

実績として「舌平目のメンチカツ」や「ハモチクワ」が出来上がりました。低利用魚も、1日数千円とか、少しずつでも売り上げを積んでいけば年間でかなりの金額になるわけですよ。

── 加工業に目をつけた理由はなんだったんでしょう?

山崎

僕たちの業界って、漁協は漁協、加工場は加工場とそれぞれが縦割りで、横のつながりが弱いんです。僕ができるのはその間に立つことだと思いました。漁師が「使えない」と思っている魚を加工して食品にし、全国の食品加工工場や飲食店へ届ける。そんな”ハブ”の役割になろうと。

地域の人が魚と触れ合う体験も開催して、地域と漁業との接点を増やしていく事業も進めました。漁業者でも地域の人・他業種の人との交流で生まれるものがあるんだということを確信しましたね。

── 事業は順調に回りはじめましたか?

山崎

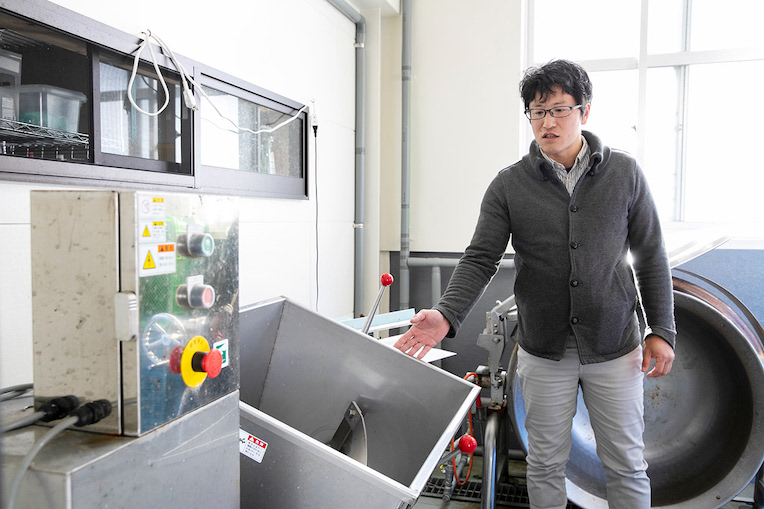

すぐになんて全然無理でした。いまの加工場は2代目なんですが、最初の加工場は「ひとまず建てた」という感じで、水はけも設備も十分じゃなかったんです。

山崎

まあ仕事も少なかったですしね……。もっといえば、周りから見るといろんな活動をしている僕が一人だけ儲かっているように見えてやっかむ人たちもいて……。「この海を守りたいだけなのに!」とショックでしたね(笑)。それはそれで、逆境をいかして加工に本気で取り組む気持ちにもなりましたけど。

── 山崎さんの事業を通じて、漁師さんの意識が変わってきている実感はありますか。

山崎

漁師さんの収入は確実に増えてきていますね。僕が一次加工で受け入れる体制を整えて、ある程度大きな単位でものを集められるようになりました。収入が増えることで「こいつなら預けてもいいか」という信頼関係がこの2年で生まれてきています。

成功事例は、舌平目、小エビ、黒鯛、ボラ、ハモなど。トン単位の販路を実現しています。

複数の漁協をまたいで動ける人は他にはいないので、できるだけ僕が漁師さんの魚を「瀬戸の寒サワラ」「媛の鍋割りチヌ」「五智網の神経〆真鯛」のようにブランディングしたり、漁師という職を発信できたらと思っています。