ビジネス

「門外不出の職人技でサワラを高級魚に」島民のほぼ100%が漁業に関わる島で

日本有数の漁場として知られる北九州・響灘。ここに「藍島(あいのしま)」という、面積わずか0.68平方kmの小さな島がある。

今回取り上げるのは、この藍島で戦う男たちの物語だ。

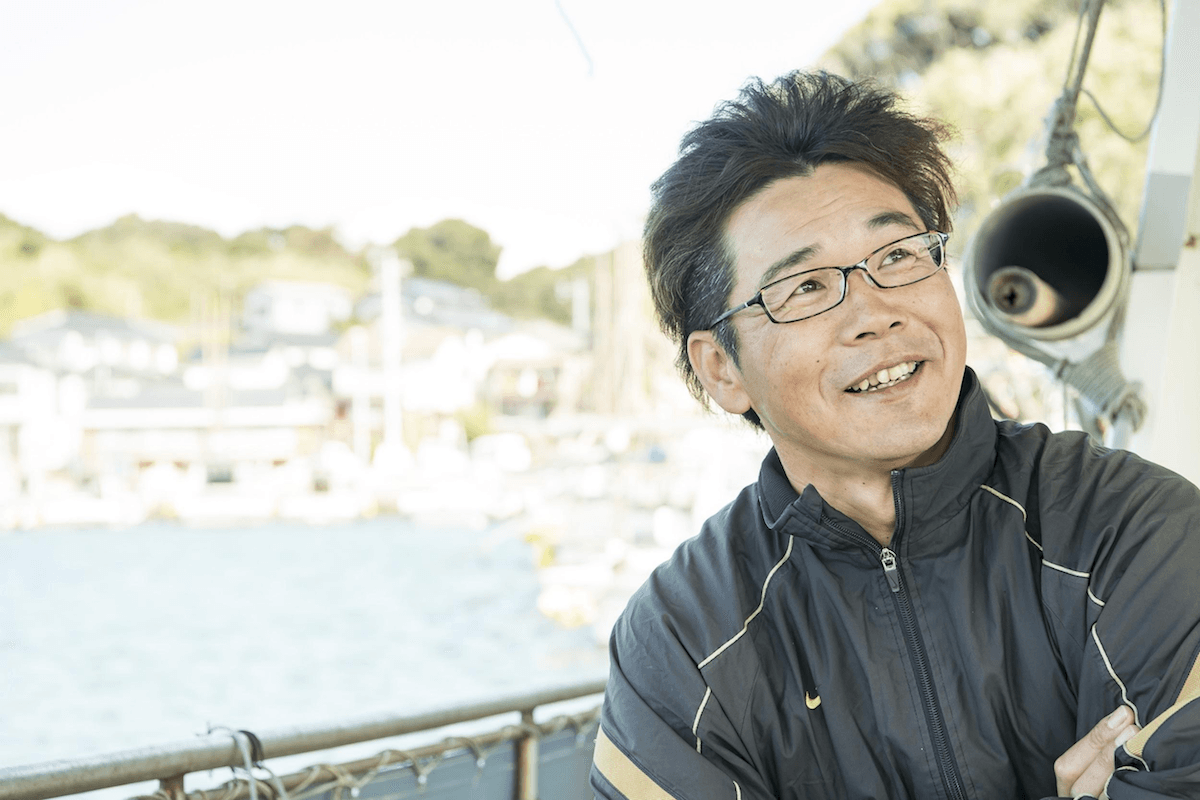

彼らは「藍の匠衆(あいのたくみしゅう)」と名乗る漁師団体。藍島に生まれ育った生粋の漁師たちだ。ハイレベルな職人技、「船上放血神経締め」を用いた漁をウリにしている。

「1本の魚の放血神経締め処理に入ったら、他のが釣れてても自分はその1本の手当てを優先します。『そんなことしてる間に2~3本余分に釣ったほうがいい』という漁師さんもいるけど、自分は絶対にその1本を優先すると決めてます」

「藍の匠衆」の相談役・両羽さんは自分の漁についてそう語る。

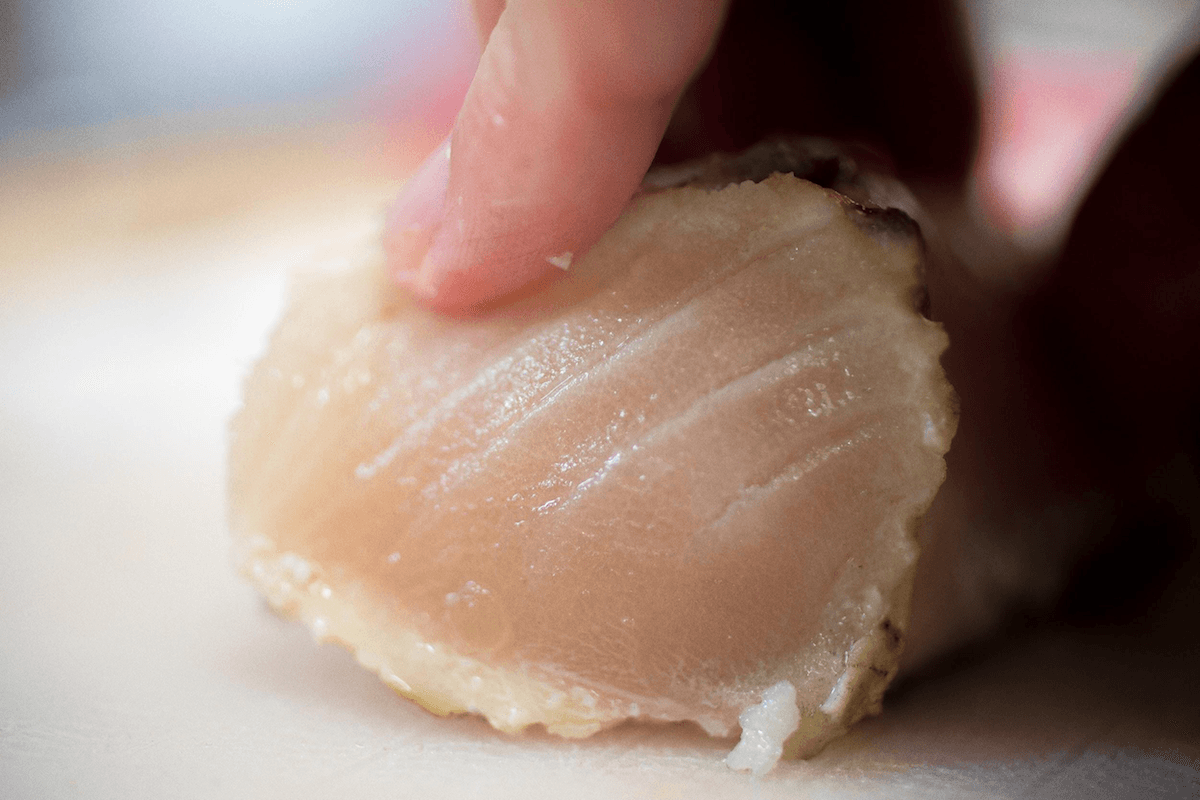

そしてその魚とは、「丁寧に扱われる高級魚」のイメージになかなか結び付かないであろう「サワラ」。彼らは放血神経締めをほどこしたサワラを「藍の鰆(あいのさわら)」という名前でブランド化している。

「藍の鰆」は、普通のサワラと何が違うのか。

- 魚体にキズがつかないよう、一般的な刺し網漁、定置網漁ではなくすべて一本釣り

- 獲ったあとはスピーディーに毛布にくるみ、エラから血を抜く

- 配送に何日かかるか考え、氷の量など梱包(こんぽう)まで調節する

さらに血抜きの量によって味が変わるため、料理人と密なコミュニケーションを取り「どんな料理に向いた、どんなおいしさのサワラにするのか」を考えながら漁をしているとのこと。

こうした至れり尽くせりの処理をほどこされた「藍の鰆」は3日目あたりから味が熟成されていき、保存方法によっては1カ月以上たっても生で食べることができる。これが普通のサワラならば3日が限界らしい……と書けば、そのすごさが伝わるだろうか。

この藍島で、なぜこんなにもすごいサワラが生まれたのか。そして「藍の匠衆」、「藍の鰆」と名を付けてブランディングに乗り出した理由とは?

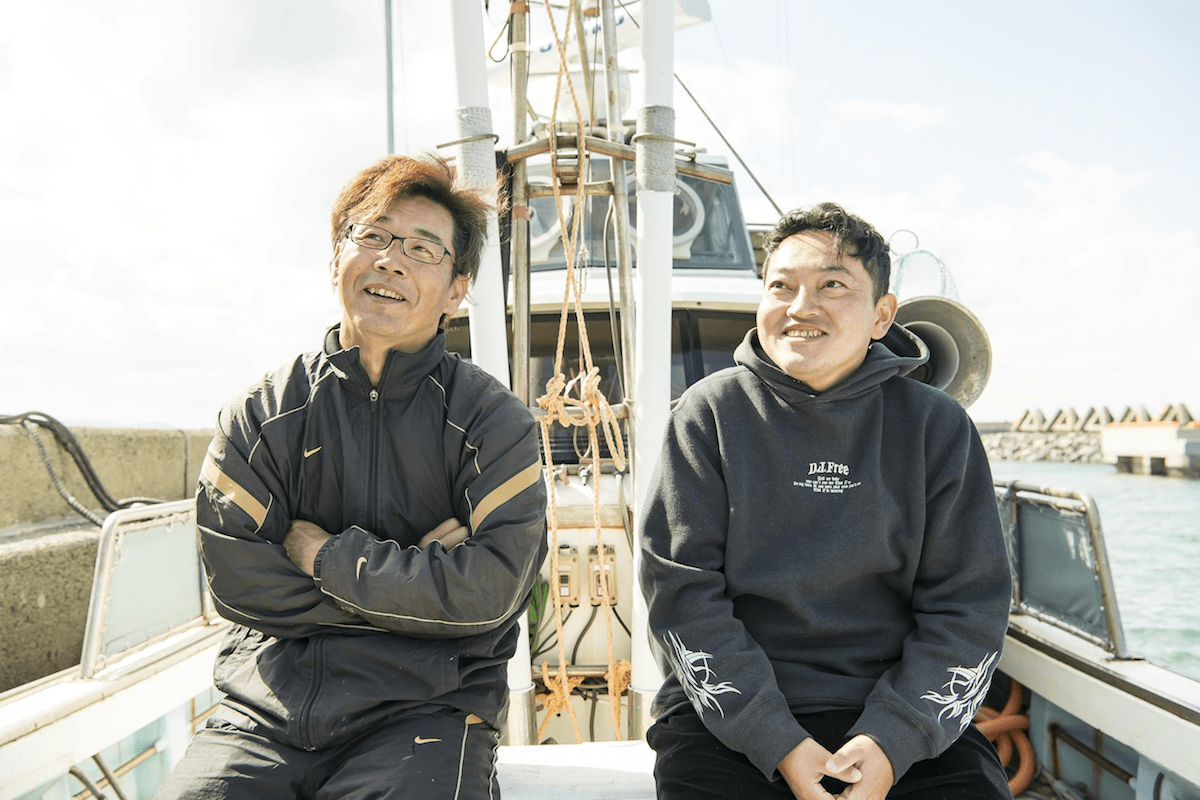

「匠衆」をまとめる衆長・島田慎太郎さんと、両羽さんのおふたりに話を聞いてみた。

料理人がフタをあけたときのことまで考える。「藍の鰆」のこだわり

── まず「藍の鰆」についてお聞きします。すべて一本釣りで丁寧な処置も行うということは、あまり多くは出荷できませんよね?

両羽:単価を下げて、釣ったものをすべて出荷するという手法もあるけど、「藍の鰆」は本当に厳選したものしか出さないんで本数は少なくなりますよね。作業も丁寧に、分単位でやってます。

慎太郎:放血しとって「あと3分くらいは大丈夫かな」って言ってたら3分後には魚が死んでたりする。個体の強さ・弱さも見極めながらやってます。

両羽:丁寧に処理した分、ちゃんといいお店で使ってもらえるようにも心掛けてます。料理人とのコミュニケーションも大事ですね。

── 他のサワラとの違いは感じますか?

慎太郎:子どもがよく食べるし、やっぱり食べやすいのはあるんじゃないかな。基本、サワラって魚臭いもんね(笑)。

両羽:普通のサワラは傷みやすいし、生で食べるのは基本的に3日まで。それ以降はもう焼き物とかって使い方になります。

── 普通なら傷んでくるタイミングで、逆に熟成されておいしくなっていく……すごいですね。

両羽:本領発揮はたぶん5日目からかな。5~7日目の間の焼き物が抜群にうまいんよ。

── 1カ月いけるという話もありますよね。

両羽:って言うけど、そこはもう自分たちの領域じゃないですからね。

「サワラが届いて、その料理人さんがフタをあけるまで」が自分たちの仕事だと思っとるけぇ。梱包とかも含めて、フタをあけたときに「おっ、ちゃんとここまで丁寧にされてるんだ」って料理人さんのテンションが上がってほしい。

── 梱包にはどのように気を遣っているんですか?

両羽:氷をいっぱい詰めてると身が氷に当たって傷つくから、スポンジを敷いてキレイに保ったり。あとは「届いたときにちょうどウォーターベッド状態になるように」と、氷と水との割合を調節して、お店に届いたときに程よく氷が溶けてるようにする。

とにかく温度管理が大事です。気温が高いときは、釣ってからの冷やし込み・箱詰めも素早くやらないと身が悪くなるんですよ。

── それはもう経験則で?

両羽:もちろん経験もあるし、着いたときの状態をちゃんと料理人さんに聞くようにしてます。「今回どうでした?」って。その意見をまた漁にフィードバックしていく。「料理は船の上から始まっている」とよく言っています。

いい技術があっても、サワラの値段が上がらない?

── 本当にすごい……。ではそんな「藍の鰆」が生まれるまでのお話を聞かせてください。藍島ってそもそもどういう島なんでしょう?

慎太郎:職業はほとんど100%が漁業よね。人数は300人弱かな。

両羽:ほとんどの人はいったん、島から出ていく。島には小学校までしかないしね。そのあと帰って来たり、来なかったり。

慎太郎:でも戻って来ない人のが多いかもね。漁師って不安定やし。

両羽:現状、漁師という職業にそこまで魅力がないってことよね。島の漁師の数も減ってると思います。

慎太郎:面白いことに、みんな小学生とかの頃は「漁師するんやー」って言うけど、中学生くらいになるとだんだん現実を見だすから変わってきよる(笑)。

── 「漁場としての藍島」についても教えてください。サワラは元からだいぶ獲れるんですか?

慎太郎:サワラは前から獲れとったね。

両羽:魚種は比較的多いほうで、平均していろんな魚が揚がるんかな。今はサワラをウリにしてるけどアワビとかウニは昔からあって、小倉藩に献上してたっていう歴史もあるけぇ、このへんでは「藍島産」ってだけで若干高値がつきます。ただ逆に言えば、アワビとウニ以外はそんなにブランド力がなかった。

── サワラの値段はここ最近は低調だと伺いましたが、いつごろから下がって来たんでしょうか?

慎太郎:ここ10年くらいかな。

両羽:魚全体として、世間的には末端価格は上がってるけど漁師の浜値(水揚げされた市場での魚の値段)は下がってる。サワラも昔は1本1万円とかしよったかなぁ。今の「藍の鰆」と同じくらいの値段はついてました。

── 今は平均どれくらいなんでしょう?

両羽:高ければ1,800円くらいつくけど、旬じゃない時期だったら1,000円切りますよ。

両羽:それに普通のサワラでも「藍の鰆」でも、市場に流したら同じ値段になってしまう。だから「藍の鰆」は断固「キロ3,000円」と決めて料理人さんに直接売るようにしてるし、時期に関係なく値段はズラさないようにします。

── 市場の仲買人はあんまり評価してくれない、と?

両羽:もちろん自分たちで魚をすべて料理人さんに出せるわけじゃないから、仲買人さんの存在は大事なんですよ。ただ、適切な処理をした魚にはちゃんといい評価をつけて、適価で買ってほしいなぁという思いですね。

── 適価がつかないのはどうしてなんでしょう?

両羽:結局、仲買人さんも魚を売らないと商売にならないでしょう。そこにも適価があって、値段を上げすぎると買ってもらえない。あの人たちにも生活があるから、値段の上限を決めて稼ぎを確保しようとすると、どうしてもそのしわ寄せが漁師のほうにくるんですよね。

慎太郎:「せっかく放血神経締めしても値段変わらんやん」「俺なにしよんやろ?」って思うときもある(笑)。

── 「藍の鰆」以外は料理人さんに直接売ったりしないんですか?

慎太郎:うーん。

両羽:ちゃんと自分の販路を持っていればそうすると思いますけど、やっぱりそれが難しくて。たった2~3店舗に若干高く売っただけなら、手間はかかるけどそんなにもうけにはならないですよ。

だから販路を広げようとしても途中でやめる漁師さんがほとんどですね。そこで我慢していいものを出し続ければ、広がってくるとは思うんやけど。

慎太郎:なかなかできないね。作業するだけで手一杯(苦笑)。

「藍の匠衆」が誕生するまで

── ここからは「藍の匠衆」誕生までの経緯についてお聞きします。両羽さんは、「放血神経締めの魚を料理人さんに直売するようになったのはここ3年くらい」っておっしゃってましたよね。

両羽:そう。自分は1年目は2~3店舗でしたね。

── 売り出したきっかけは何だったんでしょう?

両羽:「照寿司」さんっていうお店と、もともとアワビやサザエでつながってたんですよ。サワラもたまに送ってたんですけど、ある日気まぐれで「サワラ送ったけぇ今回のはちょっと放血神経締めしてみた」って言って送ったんです。そしたら照寿司の大将が「両羽さん! このサワラすごいね!!」って興奮して電話してきてくれて、それがきっかけでしたね。

── ではその一言がなければいま「藍の鰆」と言って売り出してはいない?

両羽:やってなかったでしょうな。そういう意味では照寿司が発祥の地です(笑)。

── それより前から、放血神経締めの技術自体は元々持っておられたんですか?

両羽:10年以上やってましたね。趣味とまではいかないけど興味本位で。でもそれを評価してくれる人がいなかったんですよね。

── だからこそのブランド化ということでしょうか。「藍の鰆」ブランド立ち上げは、国土交通省の離島活性化イベントがきっかけだったとか。

慎太郎:東京で「しまっちんぐ」っていうイベントがあって、藍島のベテラン漁師に「おまえら行け」って言われたから何人かで行ったんだけど(笑)、そこでブランド化の話が持ち上がった。藍島の漁師の「サワラの神経締めをしても値段が変わらない」っていう話を、北九州の市役所の人も熱心に聞いてくれたりして。

── そこから、放血神経締めの技術で知られる両羽さんを仲間に?

慎太郎:「サワラのブランド化をしたいけど、どうするよ?」と悩んでたところに、「(両羽)勝くん、サワラの放血神経締めずっとひとりでやっとるよね」って話が出たから、「技術を教えてほしい」って俺が頼みに行った。そしたら「おまえら本気でするんか?」と。

── 覚悟を問われたんですね。

慎太郎:だから俺も他の仲間たちと話して、「単価上がるんかね?」「わからんけど今よりは高くなるかもしれん」「じゃあちょっとやってみよっか」ということで、みんなで勝くんに頼み込んだんよ。

両羽:なんでそこまで「本気かどうか」を問うたかというと、自分のやってる放血神経締めの技術をいろんな人に教えて、流出してしまうと困るんよね。その技術は今の自分の付加価値であり、ウリであり、メシのタネやけぇ。だから「本当にやりたい」ってメンバーが集まればみんなでがんばっていくのはいいんだけど、そうじゃない人が入って技術だけ得て外でベラベラしゃべる……っていうのは困る。

── 漁の技術を教えられるのは信頼できる漁師だけだ、と。

両羽:雑誌とか動画で漁の様子を見せるときも、放血神経締めの技術のキモになる部分は「カットしてくれ」って言ってます。実際、そこの部分は「藍の匠衆」の仲間にも教えてないんで。

慎太郎:「なんで勝くんのサワラ、あんなに完全に血抜けるんやろ」って思ってる(笑)。他の島の漁師さんに会っても「藍島に両羽さんっているよね?」って聞かれるもんね。やっぱりみんなそういう技術とかには敏感だし、考えとる人はよそにもおる。

両羽:そういう人は絶対どこにでもおるよ。ただ行動に移すか移さないかの違いですよね。

── 「藍の鰆」ブランドとしては発信していくけど、技術的なところは発信を控える……そのさじ加減が大事なんですね。

両羽:とはいえ、もちろん技術も大事なんだけど、俺らは「時間」が一番大事かなと思いよるけぇ。放血する時間、冷やし込む時間……それは動画とかじゃ分からない感覚的なところですから、そう簡単に真似されるとは思ってませんけどね。

── 料理人の方の希望に合わせて血の量とかを調節する、という部分ですよね。

両羽:「そこまでやらないと本当の付加価値と言えない」っていうこだわりがあるから、そこまで手をかけます。「どこに向けて発信したいか?」という意味でいろんなブランド化があると思いますけど、自分たちは高級店向けだからそれだけ1匹に対して手間暇をかける。

単にブランドが広がれば広がるほどいいって話じゃなく、高い店にも安い店にも流したら価値が低くなってしまいそうだからそこも考えてます。「『藍の鰆』どこでも食えるんじゃん」とはなってほしくないな、と。

きっとどこの漁師も、「このままじゃダメだ」と思ってる

── ブランディングに関して、「藍の鰆」として売り出すという話になったとき島の人たちの反応はどうでしたか?

慎太郎:「参加したくない人はしない」っていうだけなんで、ネガティブな反応っていうのは別にないかなぁ。

両羽:ライバル視する人は一定数いると思うけど、「若いのががんばりよるならいいんじゃない?」っていう悪くない反応が多いと思いますね。

── 将来的に藍島はどうなっていくと思われますか?

慎太郎:30年後には人口が100人を切ってると思うし、漁師ももっと減ってるよね。

両羽:ただ漁師が減ってるとはいえ、自分は「子どもには簡単に継がせない」とは言ってます。それを押し切って「それでも俺は漁師がしたいんだ」って言われたら考えますけどね。

── それは漁師という職業の厳しさゆえですか?

両羽:昔とは違いますからね。自分らの若いときは、街でプラプラ遊んでても「まあそのうち家業の漁師継げばいいか~」って甘い考えがあったけぇ……でも今はやる気がないときついですよ。

慎太郎:そのくらいの気持ちやないと、いま漁師として食っていけんしね。

── 昔以上に、漁師にとって覚悟がいる時代になってきているんですね。では「藍の匠衆」のみならず、藍島全体で見たときの今後の展望はありますか?

慎太郎:「将来的には藍島に帰ってきたい」という若者にとって、「藍の匠衆」の活動がプラスの材料になればいいかな、とは思いよるよ。何にもしないよりは全然いい。

両羽:現状は第一に自分たちの生活の安定ですけど、そこからこういうブランド化の活動をしていく中で道筋ができていって、結果的に若い子たちが「漁師やりてえよ」って言ってくれればいいなとは思います。

── ちゃんとブランドとして売り出して、しっかり稼げる姿を見せていって……。

両羽:最終的には、そういう未来が見える職業になればいいかなと思いますね。

慎太郎:はっきり言ってしまえば、このままいくと漁師には未来が見えないですよ。何もしなかったらダメだと思う。「何かやらなきゃ」「動かなきゃ」っていうのは、たぶんどこの漁師も思ってる。

両羽:ただその行動の起こし方が分からないんですよね。その中で自分たちは、これが正解かどうかは分からんけど、こういう手法を取ってやれているというだけ。

── 「やり方がわからない」ということで言うと、「藍の鰆」ブランドの立ち上げには北九州市役所の方をはじめとした、いろいろな外部の人が関わっていますよね。「外部の力をうまく巻き込む」というのはひとつの方法なのかなと思いました。

両羽:自分たちは幸運ですよね。たまたまそういう人たちに恵まれて、スタートラインに立てたわけだから。

── スタートライン、ですか。お話を伺っていて、「まだまだこれからだから油断はできない」というまさに「匠」のような渋さを感じますね。浮つかないというか。

慎太郎:俺の性格上、「ポジティブっていうのは浮かれと怠慢しか生まん」っていう気持ちがあるんよね。サワラ獲ってても「これくらいの出来のサワラやったら出荷できるやろ」みたいな甘えた気持ちになることもあるけど(笑)、それじゃダメだし。

両羽:自分も「自分の中で納得できないサワラは売りに出さない」って決めてます。漁業でも農業でもいろいろブランド化しよるけど、名前だけのブランドじゃ誰も食いつかないですもんね。他との「違い」がないとプロは食いつかないので、「本物を作っていきたい」っていう思いは強いです。

── ブランドを作るにも、まずちゃんと技術があって「いいものを提供できる」という前提があってこそですもんね。

慎太郎:だからこういうブランド化の機会を得られてありがたいし、「藍の匠衆」のみんなにも感謝してるんよ。誰一人欠けても、なってない。ふだんこんなこと言わないけど(笑)。

両羽:うん、初めて聞いた(笑)。

おわりに

おふたりへの取材のあとは、「藍の匠衆」の他のメンバーにも集まっていただいた。

この日は風が強く漁に出られなかったため、彼らの仕事中の姿を見ることは、かなわなかったが……いつかこの目で放血神経締めを見てみたいと本気で思った。

いまの時代、「食材にどんな付加価値をつけるか」、そして「その価値をどう伝えるか」が大事になっていると感じる。

そんな中、人口減少の進む離島で、漁師のこだわりとプライドを詰め込んだ「藍の鰆」を武器に戦っているチームがいることは、日本漁業のモデルケースのひとつになりうるのではないか。

交通網や土地開発に頼れない「島」という場所では、「今ある資源」を使って可能性を探っていかなければならない。

未来がどうなるかはわからない。それでも島の基幹産業である漁業を持続的にやっていき、少しでも未来に何かをつなげたら──。

そんな覚悟も感じさせる「匠衆」たちの姿は、この上なく格好良かった。

文章/大島一貴

写真/戸高慶一郎

記事提供元:Gyoppy! (ギョッピー)