ビジネス

漁村内外のつながりを創る~人も知恵も行き来する海辺へ~

近年、不漁の目立つ日本の水産業。生産量で勝負するビジネスはしづらくなっている。そんな中、地域の外部から知恵やお金を得て、新しいあり方を模索する漁村が現れつつある。この連載では、漁村と外部が実りある関係をつくるためのポイントを考える。

前半のテーマは漁村の観光地化。漁村側から見ると、観光客の「高価格でもおいしいものを」というニーズに応え魚価を高めたり、海にまつわる娯楽を提供したりと収入増を期待できる。実際、漁港に観光客向けの寿司屋やイケスをつくって年1億円を売上げる石川県富来や、観光客の土産用としてメバル加工品を開発した青森県中泊町の例は知られるところ。その他にも参考となる事例は多い。また、漁村が外部からビジネスアイディアを得られる場合もある。実例を挙げながら、成功に向けたヒントを拾い上げていく。

宿泊者に売り込み魚価UP

漁協自ら観光商品も設計

まず、静岡県・いとう漁協に焦点を当てる。同漁協はダイビング振興などによる観光客誘致や観光客をターゲットとした地魚の売り込み、名産養殖魚の開発などに注力。自然豊かで首都圏からアクセスが良い土地柄に加え、客側のニーズを読み土地柄を生かす〝商品設計〟の視点も光る。

いとう漁協の地元には、ダイビングや温泉などを目当てに多くの観光客が訪れる。漁協は市や商工会議所と協力し「伊豆・いとう地魚王国」と銘打ち、観光客の訪れる飲食店や宿泊施設に地魚を宣伝。地魚のブランド力や売価を高めている。

同漁協富戸支所では定置網の水揚の際、漁業者らが朝市を開いて魚を直売する。朝市の魚価は市場相場より割高の設定ながら、地元の宿泊施設などが殺到。以前は自由参加型だったが組合加入者のみにメンバーを絞ったほどの人気だ。

網代支所では、観光客に養殖サクラマスを売り出す。サクラマスはサケマスの中でも味の評価が高く、淡水から海水に移すと成長が早まる。地元養鱒場で生まれた350グラムの種苗を1月に網代のイケスに入れると、5月には約1.5キロに。今年は地元市場の協力のもと、観光客向けの飲食店や宿泊施設への出荷割合を増やす。

漁協に所属する網代漁業の担当者は「これまでの出荷先は地元4:6都市部ほどの割合だったが、逆転させたい。地元企業に利益があれば」と意気込む。近年、付近の魚はアクセスが良く魚価も高い東京への出荷割合が高まっており、地元飲食店などが「地元の魚の利益が地元に落ちない」と漏らす場合もあるが、変化の予感がある。

現状でサクラマスの生産量は年間約10トン。担当者は「種苗の生産やイケスの数は足りている。安定した需要を得れば拡大も可能」という。

需要を得るための希望が、近隣で2~3月に見頃の「河津桜」。花見客に「地場産の〝サクラ〟マスを食べよう」と売り込み得る。ただしサクラマスは高水温に弱く、静岡の海で飼えるのは冬~5月くらい。魚体は桜シーズンまでに出荷サイズに育たない。現状の出荷は刺身の食感に評価の高い生鮮が主体だが、収穫から桜シーズンまでの冷凍での保存や出荷が鍵となりそうだ。

サバも育てて付加価値をつける。従来、売価のつかない痩せたサバの価値を太らせることで高めようと、同漁協管域で2月に飼育イケスを設置。サバは半年ほど育て、アニサキスを除くために同漁協の持つ高性能冷凍設備で凍らせた上で出荷する構想でいる。

育てたサバは原則、鯖や(大阪府豊中市、右田孝宣社長)が今年熱海市につくるサバ専門料理店「SABAR」新店に出荷する予定。新店でも観光客需要を狙う。サバの蓄養も拡大できる可能性はあるが「コストを考えると、高値を見込める売先が必要」(同漁協)。こちらも高価格帯での需要の担保が課題となる。

需要の大元となる観光客を増やすため、漁協も動く。地域の飲食店や宿泊施設、テーマパークなどに協力を呼びかけ、スポーツ系の観光に魚食を絡めた〝健康志向の旅〟を宣伝。豪快な地形が楽しめるトレッキングやダイビングを推し、欧米人を含めた観光客を取り込む。ダイビングセンターは漁協も複数直営し、一部の漁村には民間を誘致。「ダイビングは漁協の基幹事業」(同)となっている

富戸支所のダイビングサービスは、単独で年3万人を集客。都心から近い、魚が多い、海が穏やかで比較的透明度が高い…などの強みがあり、アオリイカの産卵用人工漁礁や潜水後に水着のまま体を温められる温泉なども置く。2017年に同サービスが農水省「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」で認定された機を捉え、自治体などから補助金も得た。近年のダイバー側の要望の変化に応え、補助金を活用し女性向けのパウダールームを置くなど設備面を改修。「ダイビング事業は経営の多角化に役立つ。始めたいという漁協があれば、ノウハウも伝えたい」と同漁協。

漁村観光地化に向けた課題

漁業見学やダイビング工夫余地

漁村の観光メニューとしては現状、遊漁などがメジャーだが、漁業見学やダイビングなどにも、客側のニーズを開拓でき余地は大きい。そこに向けて、漁村側が外部の人間に慣れていく過程が大切になる。

漁村への観光客誘致に挑んできた関係者らの中には「日本の漁業者は『海は自分たちのもの、外部に開放したくない』と考えやすい」という人も見られる。

前回紹介した静岡県のいとう漁協では「地元は古くから別荘地で、外部の人間に慣れていた。故に観光客を抵抗なく受け入れやすかったのでは」との声も。一方、部外者に慣れていない地域では工夫が必要そうだ。

皇學館大学の千田良仁准教授は三重大学などと協力し、2年前から同県内の漁村にインターンシップの学生を送り込んでいる。「漁村側は学生から活気も得ながら、外部の人間に慣れられる。学生側は単位がもらえるだけでなく、普段知る機会の少ない一次産業に関われる。釣りや自然が好きな学生が集まる」(千田准教授)。学生は漁村の繁忙期の仕事を手伝いつつ、魚のブランド化に向けたデータ類やビジネスアイディアも提供する。

内閣府特定有人国境離島プロジェクト推進アドバイザーの高田佳岳氏は、観光客が漁村側の負担にならないような観光を提案する。

観光客の漁業見学については「客がいても操業の妨げにならない漁法が向く。例えば定置網や海女漁なら、漁場は固定されおり、概して陸から近いため『観光客の負担を考えて好漁場に行けなかった』ということがない。また追込み漁なら客側も追込みを手伝えたり水中で魚群の動きが見れたりと感動的。漁村側のスタッフが高齢の場合、観光客と海藻を獲って干すなど、負担の少ない作業に絞って見せても良い」と高田氏。

高田氏は漁家への民泊も有望視。「長崎県の対馬では漁業者が宿泊者に漁師料理を振る舞う民泊にリピーターが集まっている。漁業者には接客に慣れていない人も多いが地方の宿泊施設での就労を望む若者は多い。安くおいしい魚と寝床を提供できる漁業者が、若者を雇えるよう、両者のマッチングの機会が欲しいところ」と見る。

いとう漁協のようなダイバーの誘致も漁村の収入を高める。ただ、ダイビング業界からは「漁業者はダイバーを密漁者という印象で捉え排除しやすい」との声も。同漁協担当者は「30年前はダイバーに強い言葉をかける漁業者もいたが、20年前にはそういう空気がなくなっていた。漁協がサービスを直営していて組合員に直接利益もあるので理解はされやすい」と分析する。密漁監視や密漁時の罰金の徹底、漁協に利益の落ちる体制などが重要になりそうだ。

三重県で定置網を操業し他企業などの見学も受けつけるゲイトの五月女圭一社長は「観光客のゴミなどが漁村の迷惑になってしまうこともある」とした上で「客側が育っていく意識も大切」という。「客側も、漁村に通えば『どうすれば迷惑をかけないか』学んでいける。思い通りの魚種が獲れない時に、獲れたなりの魚を楽しむ発想も持てる。漁村側には客側が通いたくなる要素が必要。例えば藻場の再生事業や小魚の再放流などを見せ『藻場や小魚が育っていく過程を見たい、通いたい』と思ってもらう」という発想だ。

五月女社長は「小さな漁村の経済を守るには、多くの客は不要。数よりも固定ファンを得るのが大切」と分析。客側が通うたびに新しい魅力を見つけられるよう、地域に複数のアトラクションを設けるよう説く。「漁村に複数の定置網があるなら、それぞれを観光できるようにし、その時々で面白い場所を選んで見せたい。はこだて未来大などの研究者らと協力し、各漁場の水温や流れなどの条件を見ながら『今日、大物を見られそうなのはここ』などと予測したい」と意欲的だ。

インバウンドに高い潜在力

準備資金への支援も強まる

漁村が観光客を受け入れる準備を整え、さらに訪日外国人(インバウンド)客まで取りこむこともできれば、さらなる経済効果を見込める。日本のポテンシャルは十分。体制整備に向けた支援を、農水省やJFマリンバンクも強めている。

東京大学の八木信行教授は「フランスでは、漁村が都市部のバカンス客を取りこんでいる」と紹介する。「滞在客は1カ月ほどの夏休みを漁村の別荘地で過ごし、地場産品の見本市などを訪れ地元のカキのファンになる。客は都市部に帰った後もそのカキを指名買いする」という。

「長期休暇のない日本人客にフランスのような観光スタイルは難しい」(八木教授)が、長期休暇中の外国人を日本に呼ぶことは可能だ。内閣府特定有人国境離島プロジェクト推進アドバイザーの高田佳岳氏は「内地から離島に行くために数時間の移動が要ると、日本人客は嫌がるが、インバウンド客は嫌がりづらい。日本の海には流氷からサンゴ礁まであり、周遊するだけの魅力もある」と、長期休暇向けの周遊観光メニューの開発に期待する。

皇學館大学の千田良仁准教授は「外国人にカキの養殖場を見せ、その場で調理をしたりすると非常に喜ばれる。カキ以外にもエビ、カニなど世界的な食材は、観光資源として有望だろう」と分析。一方で「日本の漁村観光について、外国人への情報発信はほとんどない。多言語対応などは課題」と見ている。

農水省は漁村への観光滞在を「渚泊」と名づけ、2年前からインバウンド客の取り込みを意識。集客活動などに対する交付金(農山漁村振興交付金)を出している。「活動には、一過性で終わらないような条件を求めている。また、漁村内部だけの発想で行わず外部の視点を取り入れること。次に、1つの事業者だけが頑張るのではなく、地域内の複数の事業者で協力すること。協力のすそ野を宿泊、飲食、小売、金融などと広げてほしい。観光ビジネスが持続できる農山漁村地域を2020年までに500つくることが目標」(水産庁防災漁村課)。

渚泊への交付金は、千田准教授らのチームがインターン学生向けの宿泊所を整備したり、外部の人材を呼んで事業を構想したりする際にも活用。他の交付先としては、北海道寿都町や富山県魚津市、兵庫県姫路市の事業者らも専門家を招いて観光戦略を考案。魚津では漁協施設を飲食施設に改修し、福井県若狭町では廃校となった小学校を都市漁村交流施設に改修している。プロモーション映像づくりや観光ニーズ調査、土産物の開発などへの交付例もある。

各県の信漁連をはじめとするJFマリンバンクでも、漁村の活性化に向けた取り組みをスタートさせている。観光客用のスペースを設けた漁船や遊漁船などを整備する際に使える「漁業近代化資金」はじめ金融商品を提案。加えて、第1回のいとう漁協の事例のように漁業者や漁協、行政などが連携する際、マリンバンクが人と人の「つなぎ役」を担うケースもある。

資源回復にも「外部の視点」

管理の〝見える化〟奏功

都市など漁村外部の人材との漁村の協力を考える本連載。後半では、協力体制を資源の管理・回復にどう生かすか考える。ヒントになりそうなのが、北海道留萌のナマコ資源の回復。漁業者の意見の活用、管理体制の〝見える化〟など、示唆に富む事例だ。

ナマコの単価は2003年ごろから上がっている。中国での需要増などが背景だ。高い値がつくことで乱獲が起されるケースも北海道各地で見られる。乱獲で資源の減っていた留萌地区では、稚内水産試験場・はこだて未来大・東京農業大などの研究チームが、2008年から資源管理技術の開発を始めた。

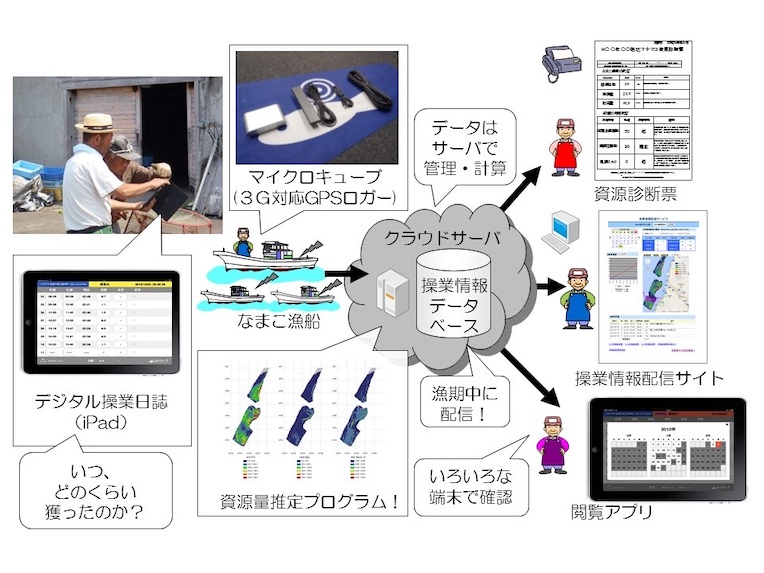

資源の回復には「資源の量は今どのくらいで、うちどれだけ漁獲されているのか。どの程度漁獲を抑えれば良いのか」という診断が大切だ。留萌ではリーダー格の漁業者らが他の漁業者に声をかけてタブレット型端末を購入し、日ごとの漁獲量や漁船の網入れ・網出しの時刻を入力するように。またナマコ漁船がGPSを搭載し「どの海域でどれだけナマコが獲れたか」を見える化した。科学者らは集まったデータを基に、各漁場の資源量を高精度かつリアルタイムに推定できるシステムをつくった。

科学的な〝資源診断表〟は、インターネットやFAXなどで配信。配信によって、漁業者らは資源が減っていることを実感するようになった。当初は資源管理の取組みに反発する漁業者もいたというが、資源ヘの危機感とともに協力体制が広がった。GPS調査への協力漁船は08年時点の3隻から11年10隻、12年以降16隻(地区の漁船全て)に拡大した。

集まったデータや科学者の助言を基に、漁業者らは漁獲量や漁獲物のサイズ、漁期などのルールを厳格化。11年に69トンだった資源量は17年時点で98トンと4割回復した。

資源が回復したのは、漁獲のルールが守られたためだ。理由について稚内水試は「ナマコはあまり移動しない生物。ある地域の漁業者が資源を守れば、増えた資源は地域から逃げ出さず、地元地域の収入源になる。このため、地域内で資源を守る機運が高まりやすい。機運が高まれば、漁業者同士でルールを守っているか見張り合う関係ができる」と分析する。

漁業者自身がデータ収集や監視を担ったため、行政コストもあまりかからず済んだ。また、漁業者自ら資源のデータを取っているため、現場から「データを信用できないから協力しない」という反発も見られなかった。

まとめると①客観的な科学に基づき漁獲ルールをつくったこと②漁業者がルールづくりに参加し、ルールの内容に納得したこと③漁業者が「漁獲を我慢すれば自らの利益になる」と期待できたこと④規則が守られているかを見える化できたこと―が重なり「厳しいが守られるルール」が完成し、資源の回復につながった。そして、ルールづくりや見える化は、科学者らが漁村外部から持ち込んだ知識でもたらされたといえるだろう。

環境団体がつなぎ役にも

資源管理の協力体制づくり

前回、漁業管理で資源を回復させるため①客観的な科学に基づく漁獲ルール②ルールづくりに漁業者が参加・納得できる体制③漁獲を我慢した漁業者自身が利益を得られる体制④ルール順守の「見える化」―が大切だとまとめた。この実現に向け、環境団体が漁村と他の関係者をつなぐというケースが近年、増えてきている。

実は①~④の条件は、米国の環境団体エンバイロメンタル・ディフェンス・ファンド(EDF)が提唱するもの。EDFは漁業者と科学者、政治の協力関係をつくることで資源回復と水産業界の収入増を目指している。

EDFの手掛けた米国西海岸の底魚漁業の資源回復は①~④のモデルケースだ。同漁業では2000年ごろ10魚種の資源が枯渇し漁業者の収入も低迷、連邦政府が非常事態を宣言するほど。EDFが漁業者と行政、科学者の対話の場をつくって科学的に漁獲量などを規制=①。漁業者は地域に漁協のような組織をつくり、漁業者同士で漁獲枠の融通や、狙っていない魚種を逃がすための工夫を共有した=②。操業は特定のメンバーに限定したため、増えた資源もメンバーに還元される=③。ルール違反する漁業者が出ないよう、EDFの助言を交え監視作業を電子化した=④。

西海岸の取組は開始後10年ほどで8の魚種が持続可能なレベルに回復。漁獲枠も増え「今年時点で、900人の水産関連の雇用増、6000万㌦の収入増が見込まれる」(EDF)という。

国内でも、漁業者が科学的な視点を持つ部外者が協力し、①と②を両立して資源管理を前進させようという動きがある。東京湾でスズキ漁を営む海光物産(千葉県船橋市、大野和彦社長)が国際環境NGOのオーシャン・アウトカムズ(O2)協力のもと取組むのは、漁業改善プロジェクト(FIP)だ。

FIPは漁業管理をレベルアップさせる計画。海洋管理協議会(MSC)が環境に良い漁業を認証するためにつくった基準を使い、漁業が環境や資源に与える影響を第三者が評価する。評価で洗い出した課題は、利害関係者で話合いながら改善する。MSC認証は厳格な基準をクリアした漁業以外取れないが、FIPでならば、漁業関係者の負担を突然増やすことなく、一歩ずつMSCレベルの管理に近づける。

海光物産の中型巻網船2隻はFIPの中で、スズキ資源の状態や自社船が環境に与える影響を調査中。漁業を行った海域や操業時間、獲れたスズキのサイズ別の量、狙っていなかった魚種の漁獲量などを記録し、O2の評価を聞いている。「ただ、評価を充実させるにはデータが少ない。より広範囲の漁業者が参加しデータを集め、漁業管理自体も考える必要がある。行政にも協力を求めている」と大野社長。

現状で行政主導の調査や管理は限られるが、同社はNGOを交え、他の漁法の漁業者と資源を守るための協議を始めている。「魚価を高める目的で漁獲規制の強化に合意できてきている」(大野社長)。漁法の異なる〝商売敵〟同士も「第三者が入れば、角を立てずに話合いやすい」(同)。

負担軽減の工夫が必要

データ収集、漁労減収に

漁業を管理し資源を守る。この姿勢を昨年、政府も明言し、漁業法を改正した。このためには、時に漁獲を我慢することも求められる。また、魚のデータも必要。その負担やコストをいかに抑えるか、工夫が大切だ。

資源を回復させる計画をつくり、漁業を規制する。長い目で見れば魚が戻ってきて、漁業ももうかる。ただ、短期的に見れば漁業者は獲るのを我慢し、収入を減らすことになる。漁業者の生活をどう守るかが課題だ。

国は、漁業共済による減収補償や、漁船を手放したり休漁したりする漁業者への支援基金を用意している。ただ、共済の掛け金の高さや基金への予算手当の少なさは検討課題。また「漁業者が漁獲を我慢している時にお金を借りられ、魚が増えてもうかったらお金を返せる」ような金融のあり方も焦点となる。

静岡県の漁業者らは昨年、サクラエビの減少から禁漁を決断した。静岡県信漁連などは不漁対策の資金を用意し、長期運転資金を低金利で融資できる制度を整えている。

資源の回復を計画するには、根拠となるデータも欠かせない。加えて日本が漁獲する魚種は世界的に見ても多いとされる。だが、資源の量や増減などのデータは、あまり集まっていない。米国は年500億円規模の予算で400以上の個体群を調べており、ニュージーランドや欧州連合(EU)も数百の群を評価する。一方の日本の予算は70億円ほどで、対象は50魚種84群だけ。魚種ごとの状況に合う対策は取りづらい。

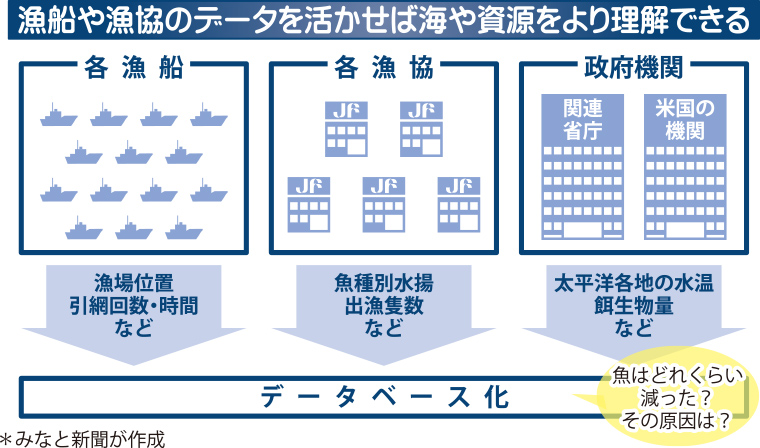

水産庁は今後、200魚種を科学的に調べるという。だが多くの魚を学術的に調査すれば費用がかさみ、予算不足になりがち。そこで、調査せずとも日本独自の漁協や産地市場で漁獲データを集め、科学に転用するという方法が考えられる。

来年施行される予定の新しい漁業法では、漁業者や漁協にデータ提出を義務づける。提出の対象魚種などは今後定める。対象を広く取り、漁業や環境条件などを調べられれば、世界でも先駆けの事例となる。

ネットも生かし知恵の結集を

観光地化や資源回復など、従来と違った目線から「稼げる漁村像」が求められる現在。その像は、漁村内外の知恵を合わせることで描きやすくなる。

そして近年、インターネットの普及によって知恵の交流が飛躍的にしやすくなった。ヤフー(川邊健太郎社長)は昨年、海や水産業が抱える課題や魅力を消費者に伝える新メディア「Gyoppy!(ギョッピー!)」をインターネット上に公開。農林中金の運営するJFマリンバンクウェブサイトは13日、水産関係業者に役立つ情報を発信する「マリンバンクマガジン」を立ち上げている。また「Gyoppy!」と「マリンバンクマガジン」は、水産業界を盛り上げるという共通の目的から、共同での取材や情報発信も進めている。

情報交流が進むにつれ、今後、より多くの知恵が日本の漁村に集まり、水産業が末永くもうかるビジネスになっていくことを期待したい。