ビジネス

1杯500万円のカニも...ブランド力で牽引する石川の漁業、復興と成長産業化への道

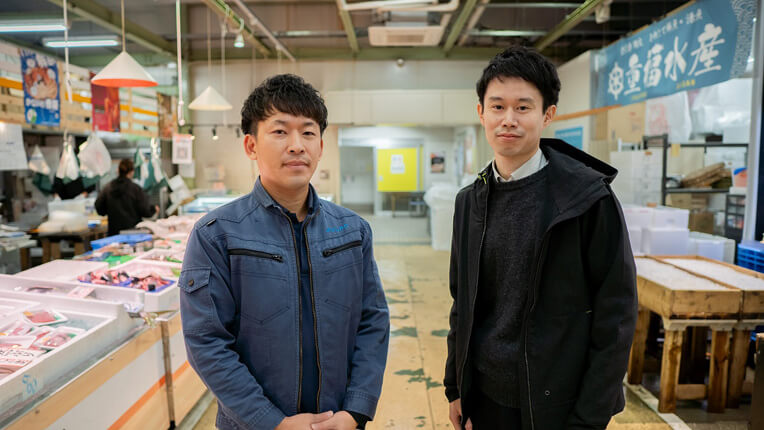

漁業者を中心とした繋がりと機動力ある体制

── お二人とも30代と、漁業界の中では超若手の存在かと思いますが、どうしてブランド戦略に深く関わるようになったのですか

若松さん:もともと私は漁協で総務的な業務を担当していましたが、漁師さんたちと接する中で「石川の魚をもっと広く知ってほしい」という思いが強まっていきました。そんな時に、加能ガニのトップブランドを生み出すプロジェクトが始まり、そこに参画することになりました。比較的自由に考えてやらせてもらえた中で、こういった仕事が自分に合っていると気付きました。たとえば、漁協のSNSの運用でも、普段消費者が見れない裏側を発信したり、どういった情報が喜ばれるかを考えて実践するのが面白いですね。

島田さん:私は県庁に入って、海女さんから底びき漁業者まで、規模も漁獲方法も様々な漁業者と関わる機会をいただいてきました。PR関係の仕事の前には、様々な漁の許可を出す仕事や漁業調整、乱獲を防ぎ持続可能な漁業を実現するための資源管理の仕事もしていたので、漁業者と近い立場で仕事をさせてもらっていました。石川の漁業者や漁業に関わる方々をよくしたい、盛り上げたいという気持ちは同じで、漁業者からのアイデアを実現するチームということで、業務上はPRと関係なかったのですが、一緒に参画することになりました。

漁獲量は9割減...能登半島地震の影響と復興への道

── 2024年1月に起きた能登半島地震では、最大約4メートルの海岸隆起が生じ、使えなくなってしまった漁港もあると聞いています。今後の石川の漁業への影響をどのように捉えていますか

島田さん:能登半島地震の影響は想像以上に深刻で、県内の港の9割以上が被災しました。その中でも輪島港は石川県の水産業にとって非常に大きなウエイトを占めています。例年、輪島港では年間およそ20億円の水揚げがあるのですが、震災後は11月の段階で2億円程度しか達しておらず、大幅な減少です。こうした状況は、漁業者の生活そのものにも直結しています。

漁に出られない日々が続けば、生活のために漁業以外の仕事に就く漁業者が出てくるのも当然です。けれど、いったん陸に上がってしまうと、再び漁業に戻ることは非常に難しくなります。人手不足や高齢化が進む中、貴重な漁業者が減ってしまうのは、石川の漁業基盤そのものが揺らぐ重大な問題なんです。ましてや能登に水産業は欠かせない存在、ここが縮小すると能登全体にも関わる話で。

だからこそ、私たちは何とかして、少しでも早く漁に出られる環境を整えようと考えています。漁業を止めないので港の復旧工事はもちろん、船の損傷が少なかったのが不幸中の幸いですし、仮設的な対策や、一時的な荷揚げ方法の工夫など、今できることを積み重ねています。これまでと同様にとはいかなくても、海に出られたら漁師も頑張れる。漁業者が残ってくれれば、将来に向けて再生も図れます。

12月には船舶数でいえば地震前の8割以上は再開しています。とはいえ、港の状況から漁に出られる漁業者とそうでない漁業者もいて、お叱りの声もあります。それでも、清濁飲み込んで今できることをやるしかないと考えています。

── 「いしかわ四季のさかなPR推進協議会」の活動にも影響はありますか

若松さん:能登半島地震以降止まっていたPR活動を徐々に再開する中で、復興を視野に入れた方向転換を考えてきました。これまでは首都圏でのイベントが中心でしたが、これからは地元の人たちにもっと石川県産の魚を食べてもらうことも大事だと考えています。さらに、地元の飲食店や旅館など、食を提供する場と連携することも考えています。食べてみたいと思われるブランドを作りながら、地元でそれらを活用してもらい、観光客や宿泊客を呼び込むことで地域全体を元気にしたいんです。魚を扱う小売業者や仲買人、宿泊業者、物流に携わる方々、さらには観光関連事業者など、水産業に関わる多くの産業が一緒になって儲かる仕組みをつくることが、復興への道だと思っています。県全域での相乗効果を生み出し、関連産業や地域社会全体に良い影響が広がるような新たな取り組みを、東日本信漁連を通じて紹介していただいたアドバイザーに相談しながら、今まさに練っているところです。

島田さん:震災復興は決して一過性の特需で終わらせてはいけないと考えています。これまではとにかく戻すことが大事だとされる局面もありましたが、実際のところ、もともと私たちは 「地元の魚を地元で胸を張ってうまいと言える」状態をつくる必要があったんです。震災が、その必要性を強く再認識させたといえます。「石川県といえばこの魚」と自信を持って勧められる存在があれば、地元の人たちがその美味しさを日常的に味わい、外から来た人々にも石川の魚はやっぱりいいと納得してもらえます。そこでは誰か一人や特定の業者だけが得をするのではなく、漁師や仲買人などの市場関係者、飲食店や観光産業など、幅広い関連産業が安定的に利益を得られる仕組みが求められます。ひずみなく、みんなが豊かになれる形で漁業を再構築することが、持続可能な復興には欠かせません。

2020年、70年ぶりに漁業法が改正されたとき、資源管理とセットで「水産業の成長産業化」が掲げられましたが、資源管理はいろいろ国主導で動いていますが、水産業の成長産業化はまだこれから。増やした資源をまさに付加価値をつけて、漁業に携わる皆がもうかる仕組みにすること、成長産業にすることが重要な局面になっていると感じます。復興への道は決して平坦ではありませんが、石川全体の水産業が強く、外からも内からも魅力的に見える成長産業へと脱皮するためのチャンスでもあります。そこに向けて、できることから着実に動かしていきたいと考えています。